Un grande poeta greco, che visse intorno alla fine del IV secolo avanti Cristo, Teocrito, scrisse una serie di poesie, liriche, chiamate “Idilli”, e l’undicesimo di questi idilli narra dell’afflizione d’amore di Polifemo. Il ciclope ama l’elegante e bella ninfa Galatea, che però non ricambia l’amore: allora questi intona un introspettivo ed interessante canto, nel quale si delineerà un profilo alternativo del ciclope, in opposizione alla tradizione omerica. Teocrito, per intenderci, è il padre della poesia bucolica: si rende conto della potenza espressiva dei paesaggi della sua campagna siracusana, e ne canta la bellezza, accostandoli alle tipiche narrazioni del mito, e ad importanti riflessioni intime. Gli ultimi versi introduttivi, che precedono il vero e proprio canto del ciclope, quindi i versi dal tredicesimo al sedicesimo, recitano così:

“Ed egli, cantando Galatea,

si struggeva sulla riva coperta d’alghe,

sin dall’alba, conservando nel suo cuore,

la ferita terribile, che la possente freccia di Afrodite

gli aveva aperto, nell’intimo delle passioni.”

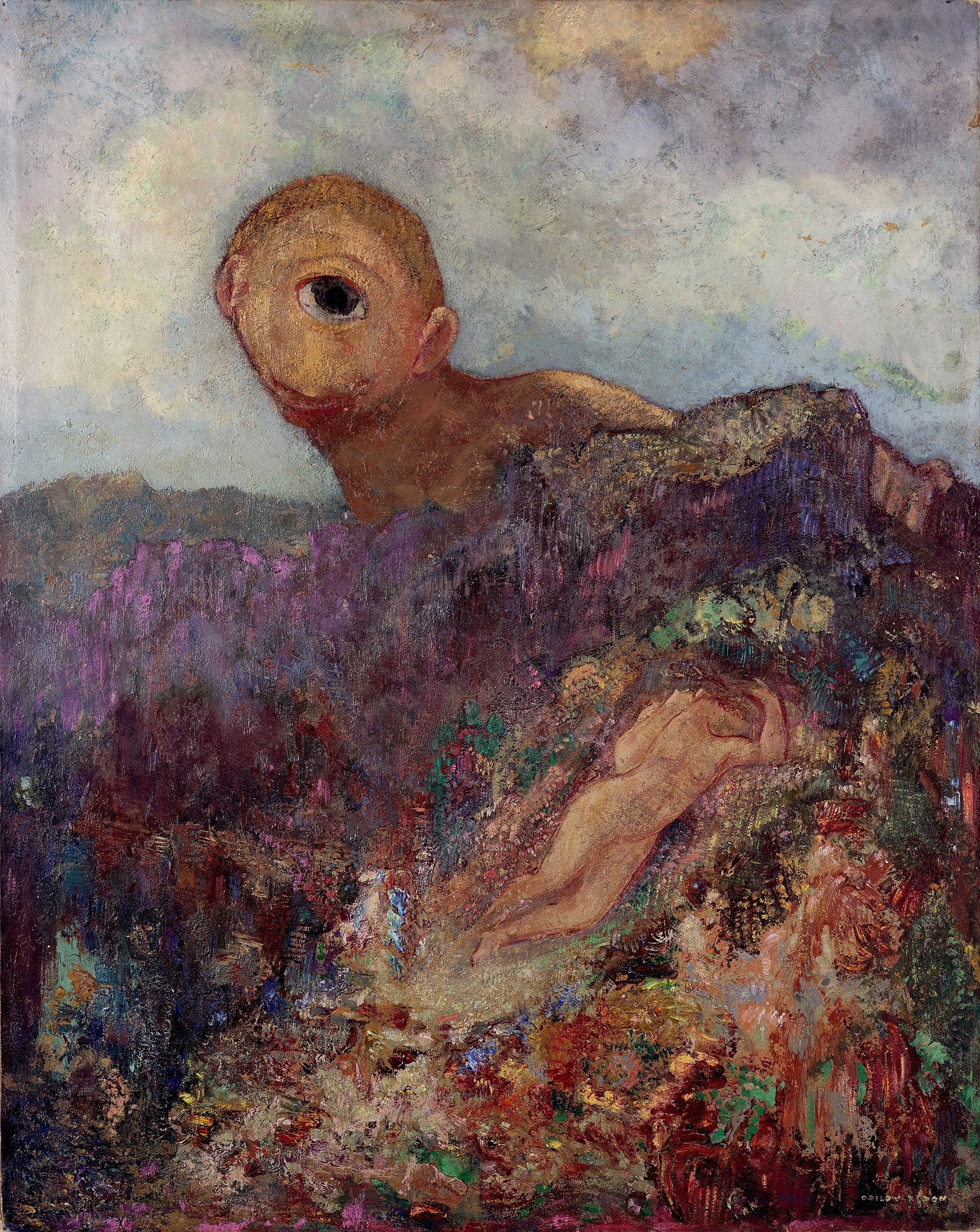

Leggendo e traducendo questi versi per la prima volta, mi ha colpito la nitida rappresentazione di una natura inerme, realistica, e realisticamente nuda, di un ciclope, figlio di un dio, immortale nelle paure dei greci, ma ora anche più umano, addolorato, goffo, dolce, quasi tenero. Ed è nel contrasto tra mostruoso e umano, tra brutto e bello; tra amare, non essere amato e soffrirne, e non ricambiare un amore sofferto, che si esplica, come un filo da un gomitolo di lana, lasciato rotolare ed inevitabilmente sciogliersi, la delicatezza dell’idillio teocriteo. Delicatezza che ha portato il me del 2021, durante un periodo di incertezze globali, di scoperte emotive, relazioni interrotte, scuole immateriali, e necessità palpabili, a pensare per un momento solo, un pomeriggio del maggio di quell’anno, che quel Ciclope, quella Galatea e quel Teocrito stesso fossi io.

Questi versi parlano del mito, parlano dell’amore come sofferenza, della poesia come cura, parlano della solitudine, della vulnerabilità dell’animo umano, ed in generale, nella loro massima semplicità, cantano l’esperienza umana, che porta il nostro Ciclope/amante rifiutato/poeta valido/uomo nella sua condizione d’uomo, a terminare il suo canto dicendo, nel verso settantanovesimo: “È chiaro, che in questo mondo, anch’io valgo qualcosa”.

(Andrea Di Cara)

Traduzioni a cura dell’autore

Immagine: Odilon Redon, Il Ciclope, 1914, The Kröller-Müller Museum