Due giorni, il 17 e il 18 maggio, di studi su mafia e antimafia, a Palermo, a Palazzo Steri, sede del rettorato. Il convegno nazionale a carattere multidisciplinare su “Mafie e antimafie oggi” è organizzato dall’Università di Palermo, dai dipartimenti di Scienze Politiche, Giurisprudenza e Scienze Economiche. Pubblichiamo l’intervento del giornalista Roberto Puglisi di Livesicilia.it, alla tavola rotonda dell’informazione.

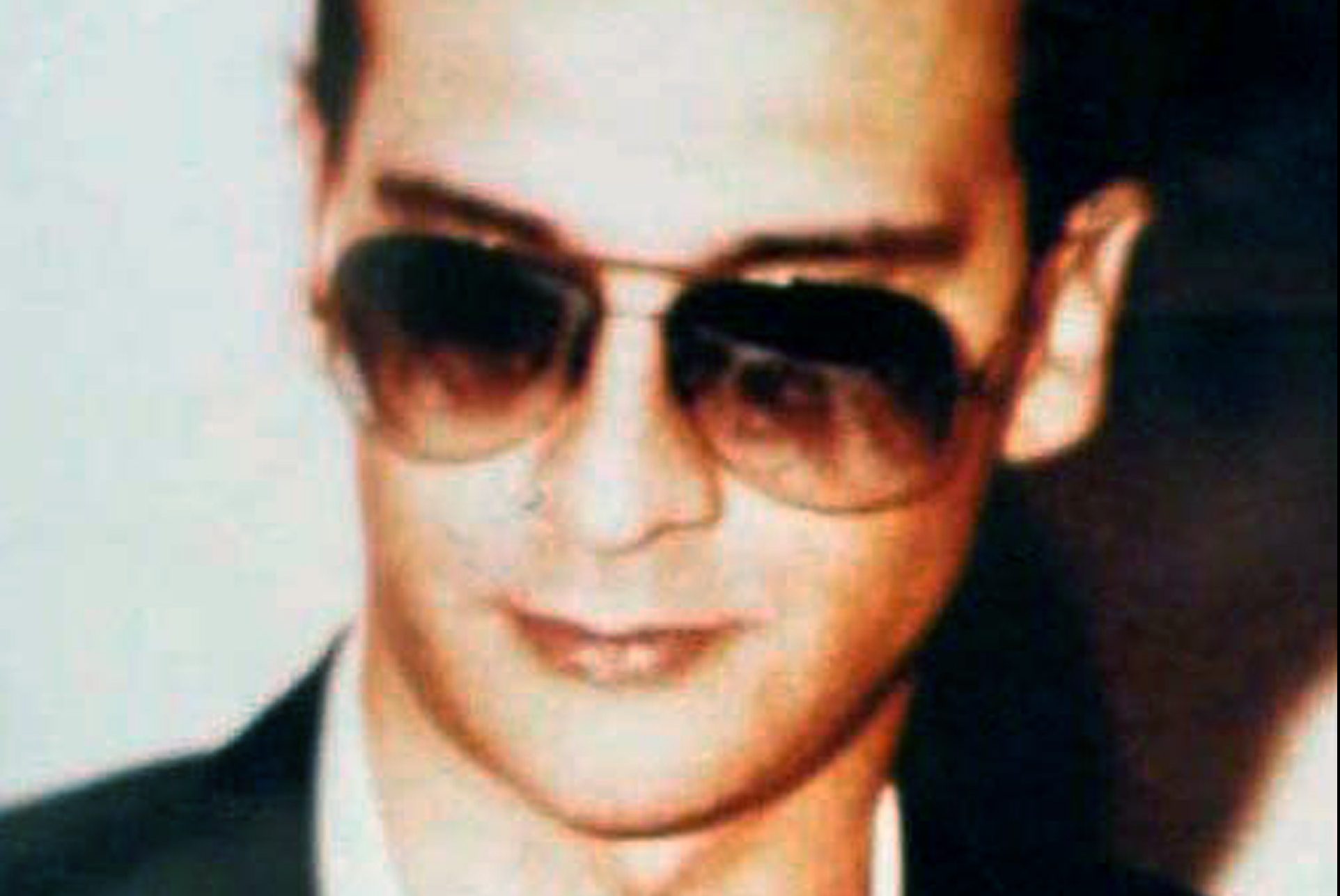

Gli occhiali da sole del boss

Per una riflessione sulla rappresentazione della mafia può essere utile partire dalla cattura di Matteo Messina Denaro. Con una premessa che deve accompagnarci: la rappresentazione è percezione. E con una domanda: cosa c’è dietro gli occhiali da sole di MMD, la sigla con cui viene riassunta la sua ombra sanguinaria?

Ricordiamo tutti quel 16 gennaio del 2023, ricordiamo dove eravamo, cosa facevamo. Come ricordiamo tutto: cosa facevamo, dove eravamo, del 23 maggio e del 19 luglio del 1992. E questo è un primo dato oggettivo da fissare.

La nostra generazione, come quelle precedenti, era stata abituata a conservare la memoria nella teca di cristallo che conteneva una tragedia e dunque una sconfitta per lo Stato come la morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina (quando ricordiamo i martiri delle stragi, vanno nominati tutti per nome e cognome).

Poi, con le generazioni successive, abbiamo imparato a ricordare i dettagli dei successi dello Stato, come la cattura di Totò Riina, di Bernardo Provenzano e, appunto, di Matteo Messina Denaro.

L’arresto e il negazionismo

Ma proprio con la cattura del superlatitante si è verificato un fenomeno per certi versi inedito, almeno nelle sue dimensioni: il negazionismo oltranzista di chi ha minimizzato la dinamica di un grande colpo investigativo, scaturito dalla professionalità e della abnegazione di coloro che che hanno scritto una pagina significativa e memorabile.

Ricordiamo quelle allusioni surreali sul fatto che il boss ‘si era consegnato’. Affermazioni apodittiche che non mancano nel sottofondo di ogni arresto eccellente, ma che, in questo caso, hanno fatto molto più scalpore e rumore. Perché è accaduto?

Ci sono alcune risposte in una intervista proprio al professore Costantino Visconti, pubblicata su LiveSicilia.it, nove giorni dopo l’arresto di Messina Denaro, il 25 gennaio del 2023.

La prima risposta è in forma di domanda ed è lo stesso professore a scegliere la formula retorica del quesito che lascia intravvedere la fisionomia di una spiegazione.

“Perché non siamo in grado di esprimere una corale soddisfazione per la cattura dell’ultimo esponente di un’epoca sanguinaria? – dice Visconti -. Perché c’è chi parte dal presupposto surreale che sia stata quasi una messinscena? Tanti hanno pensato a una trattativa, per usare un termine di moda. Prima c’era la trattativa che giustificava la latitanza, poi la trattativa per spiegare la cattura. Una trattativa perenne, insomma. Perché?”

“Perché c’è una sfiducia generale nello Stato. Una forma di diffidenza atavica nei confronti delle istituzioni. Una subcultura che genera sia la mafia che una parte dell’antimafia dei sospetti. C’è una radice di fondo, un vaso comunicante tra chi sta dalla parte dei cattivi e alcuni che, stando dalla parte dei buoni, non riescono a non riempire ogni evento di retro-pensieri complottisti. Questo legame oggettivo è, appunto, la sfiducia nello Stato. Ovviamente distinguo benissimo e conosco la differenza tra amici e nemici della mafia. Ma è un paradosso che riscontro”.

E ancora: “Ci fa paura la prospettiva di vivere senza mafia. Come se non potessimo psicologicamente rinunciare a un punto di riferimento anche negativo, a una orrenda certezza, ma pur sempre certezza”.

Lo stesso professore Visconti, con un’altra battuta, stavolta per il quotidiano Avvenire, commentando la svolta nelle indagini per l’omicidio del sindacalista Mico Geraci, affermava:

“Cosa nostra è un animale sociale che si adatta ai tempi. La continuità è costituita dall’esercizio della violenza come forma di dominio sul territorio. Il cambiamento sta nel meccanismo del reclutamento che, grazie alla ininterrotta repressione dello Stato, adesso non consente più di disporre di personale di alto spessore criminale”.

Cosa nostra – ricorda Visconti – ha difficoltà a proporre personale criminale, per così dire, ‘di qualità’, perché lo Stato arriva dove prima non arrivava.

Lo Stato, dunque, ha cambiato il trend della partita e sta vincendo, almeno sul piano della repressione. Si può negarlo? Fermo restando che è sempre necessario vigilare, investigare e controllare.

La mafia ‘invincibile’

Ovviamente, passa un mondo differente di significati tra la mafia agguerritissima di ieri e la mafia considerata eternamente invincibile. Ma la seconda definizione si è molto più radicata della prima nel sentimento del tempo. La mafia che non può essere battuta è un’idea molto più popolare della mafia che può vincere, ma può anche perdere. Ancora una volta, dunque: perché? Perché si pensa che un boss non possa essere sconfitto da investigatori più bravi di lui? Perché sussiste una simile rappresentazione-percezione?

Questo è l’incrocio in cui si salda insieme tutto. Lo stupore per la cattura del boss Messina Denaro ritenuto intoccabile è la cartina tornasole dell’idea di una mafia altrettanto impermeabile. O sconfitta soltanto per la sua volontà. Ancora una volta: perché? Ecco alcune ipotesi.

Perché siamo rimasti tutti traumatizzati dal sangue degli eroi e degli innocenti che è stato sparso. Il mito orrendo di Cosa nostra si è confermato nel ‘92, con l’idea terribile e profondamente errata che una organizzazione in grado di uccidere due giudici, protetti da una massiccia scorta, fosse capace di ogni sanguinaria impresa, nonché imbattibile. La cronaca successiva ha dimostrato che non era così.

C’entra pure un fattore temporale e psicologico. Per molte generazioni il contrasto alla mafia ha rappresentato quasi un riscatto collettivo, dopo anni in cui la Sicilia ha culturalmente ‘tollerato’, almeno in parte, una certa mafiosità subculturale che, magari, non era tecnicamente mafia, ma pescava nello stesso mare inquinato. La scoperta di un vero orrore, in quel ‘92, ha provocato la ri-nascita di una autentica cultura antimafia.

Ma, per una legge che può forse sembrare paradossale, in molto dell’immaginario condiviso, l’antimafia vive con più vigore, se la mafia è vigorosissima. Per contrapposizione diretta. Ci siamo giustamente definiti con una identità contraria al nostro nemico storico, ma è come se fossimo rimasti impigliati nel suo stesso respiro.

Ed è come se il solo immaginarlo indebolito, quel nemico, indebolisse pure la nostra coscienza faticosamente raggiunta. Si tratta di una suggestione comprensibile che, però, va superata. L’antimafia non ha bisogno della mafia per sopravvivere. Se un giorno la mafia scomparisse, resterebbero l’attualità e il valore di un vaccino, di un anticorpo sociale, per impedire una nuova diffusione.

Il marketing e le antimafie

E poi c’è un’altra congiuntura – sullo sfondo, non troppo sullo sfondo – che non riguarda l’antimafia in sé, che è il simbolo di una storia nitida di riscatto, ma il suo marketing residuale. Per questa fetta di un mondo, che ha trasformato un impegno nobile in prospettiva di carriera, la mafia è l’architrave. Se viene meno, cessa di esistere il preambolo di ogni scalata.

Non è nemmeno da sottovalutare la nebulosità sorta dalla parcellizzazione delle antimafie, per cui non è più possibile dare una forma unitaria alla parola antimafia.

Infatti, sono molte le antimafie, composte da persone perbene, da sinceri ricercatori della verità e della giustizia, che, in qualche componente, riflettono una concezione assoluta e non dialogante.

Questa tendenza ha creato un clima di divisione e di scomuniche reciproche. Uno scenario che confonde, ulteriormente, le idee di chi vorrebbe accostarsi con un approccio critico, non pregiudiziale. Il tema dolente non è la diversità di vedute e non lo sarà mai, ma il modo in cui viene agitata, appunto, per scomunicare qualcuno.

E c’entra infine – ed ecco che veniamo allo snodo finale – nella scenografia della mafia presunta invincibile una certa rappresentazione che ha tratteggiato il mito, seppure negativo, di Cosa nostra, più che la sua fisiologia. Non era possibile una descrizione oggettiva, avendo a che fare con un universo chiuso, scandagliato dalle indagini e da puntuali inchieste, ma sempre consegnato alla sua oscurità. Ecco perché i vuoti sono stati, talvolta, riempiti con una narrazione suggestiva.

Fumetti e realtà

Lo stesso Messina Denaro è stato mostrato, talvolta, come un personaggio da fumetto alla Diabolik, con la disponibilità di relazioni e macchine di lusso in quantità. Un James Bond della criminalità. Un ‘fantasma vivente’, con tanto di occhiali da sole e sintomatico mistero. Un ‘mito’ negativo, certo, ma sempre mito, posizionato accanto ai miti sanguinari di Riina e Provenzano, accreditati di una ripugnante custodia della tradizione, quasi di una abbietta ‘sacralità’. E si sa che il mito – pure il mito che proviene da una storia oscena – reca con sé un’aura di invincibile consistenza.

La realtà, invece, nel caso di Messina Denaro – dietro i suoi occhiali scuri – ha svelato un uomo – sicuramente dotato di appoggi e potere – malato e solo, di quella solitudine che non è mancanza materiale di compagnia, perché è assenza totale di umanità, perfino in mezzo a una moltitudine.

Un uomo feroce quanto banale, in fondo. Uno scialbo compagno di un viaggio in ascensore, al netto della sua conclamata abiezione. Un derelitto che ha terminato la sua vita chiuso nella prigione di un destino tragico che si era costruito con le sue stesse mani. Tutto fuorché un gigante della cronaca e della storia. Uno sconfitto assoluto.

Il romanzo criminale di Cosa nostra

Il complottismo, la mancanza di un’analisi critica, la confusione nascono anche da rappresentazioni incentrate sul romanzo criminale della mafia, più che sull’atroce realtà che la avvolge e che va smitizzata: non esiste nessuna grandezza, nemmeno sinistra.

Naturalmente, non si intende sminuire l’altissimo e diffusissimo valore di tutte le cronache che ci hanno permesso di sbirciare dentro un abisso.

Ma non si può nemmeno ignorare una ‘letteratura’ carsica, popolare e, forse, populista, a vari livelli, che, incontrando la predisposizione di una porzione di pubblico, ha contribuito a edificare il mito della mafia nella nostra percezione. Con quello che ne consegue.

E dove c’è un mito c’è sempre una alterazione delle cose originarie e dei fatti. Un’anomalia che impedisce una corretta analisi. Un ostacolo che può ingolfare il circuito di una vera e informata antimafia. Nel cono d’ombra di un paio di occhiali da sole ormai in disuso.